ショート動画とは?メリットから各SNSの特徴まで徹底解説

2025年03月26日

2025年03月26日

近年、ショート動画があらゆる面で大きな注目を集めています。TikTokやInstagramリール、YouTubeショートなど、短時間で楽しめる動画が急速に普及し、ユーザーだけでなく、企業にとっても重要なマーケティングツールとなっています。

本記事では、ショート動画のメリットから各SNSプラットフォームごとの特徴まで徹底解説します。これからショート動画を活用してみたい方や、既に取り組んでいるけれど、もっと効果を上げたい方に向けて役立つ情報をお届けしていきます。

ショート動画を効果的に活用するためのヒントを、一緒に見つけていきましょう!

ショート動画とは、短い時間で視聴できる動画コンテンツのことを指し、一般的に15秒から60秒程度の長さで作られています。SNSや動画共有サイトでよく利用されており、特にモバイルでの視聴に最適化された縦型のフォーマットが主流です。

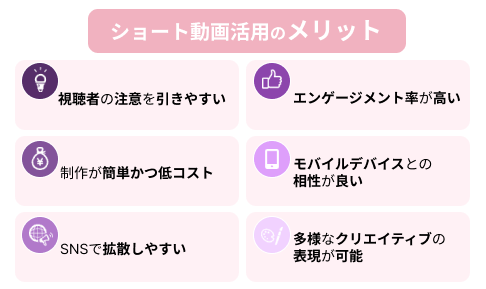

ショート動画とは何か理解できたところで、次にショート動画が具体的にどのようなメリットをもたらすのか、6つのポイントに絞って紹介していきます。

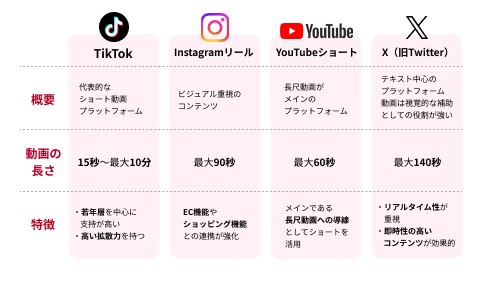

X(旧Twitter)では、リアルタイム性が重視されており、ショート動画も最新の情報や時事ネタ、ニュース性の高いコンテンツが好まれます。広告においても縦型動画が増えており、よりリアルタイムな話題に絡むコンテンツが効果的です。Xでは、ユーザーが瞬時に反応することが多いため、即時性が高いコンテンツを作成することが、ショート動画での成功のポイントとなります。

それぞれのプラットフォームが異なる特性を持っているため、ショート動画を活用する際には各SNSの特性に合わせたコンテンツ制作が重要です。これらの特徴を理解し、効果的にショート動画を活用することで、より大きな成果を上げることが可能になります。

MAU(Monthly Active Users)とは、日本語で「月間アクティブユーザー数」と訳され、1か月の間にそのサービスやアプリを1回以上利用したユーザーの数を示す指標です。これは、プラットフォームやサービスの規模や人気を測るために使われる非常に重要なデータです。

以下、各SNSの最新のMAUとその特徴を見ていきましょう。

MAU: 約2,700万以上(2023年9月時点)

TikTokの日本国内のMAUは約2,700万人に達しており、特に10代から20代の若年層に強い人気を誇ります。フォロワー数に関係なく多くの人に届くため、新規ユーザーや小規模なクリエイターでも大きな成果を上げることが可能です。短期間で高いエンゲージメントを得やすいという点がMAUの特徴です。

MAU: 約6,600万以上(2023年11月時点)

Instagramの日本国内のMAUは約6,600万人以上と、SNS全体の中でもトップクラスの規模を持っています。特に、リールやストーリーズといった短尺動画の人気が上昇しており、若年層から幅広い世代に利用されています。また、ユーザーが好きなものを保存し、後で振り返るような行動が一般的です。

MAU: 7,120万以上(2023年5月時点)

日本国内におけるMAUは約7,120万人以上で、国内最大の動画プラットフォームとして圧倒的な存在感を誇ります。YouTubeショートでは、ユーザーが視聴した動画に関連するコンテンツが次々とおすすめされる「関連動画」の機能が強みです。YouTubeの特徴はストック型のモデルであり、ユーザーが好きなコンテンツを深掘りしやすく、過去の動画が長期間にわたって視聴される傾向があります。

MAU: 6,650万以上(2023年12月時点)

X(旧Twitter)のMAUは、SNSの中でも特にリアルタイム性が強く、即時性のあるコンテンツを好む特徴があります。日本では、ニュースや時事、エンターテインメント、スポーツなど、最新情報に敏感なユーザーが多く、特に社会的なトレンドやイベントに関する話題が瞬時に拡散されやすい環境が整っています。

SNSの分野でのアルゴリズムとは、ユーザーに表示されるコンテンツを選び出し、その順序を決定するためのルールや手順のことを指します。SNSプラットフォーム(例えば、Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、Facebookなど)は膨大な量の投稿が行われているため、全てのコンテンツを時系列で表示することは難しく、アルゴリズムが重要な役割を果たしています。

ショート動画プラットフォームでは、アルゴリズムが動画の露出や拡散に大きく影響します。視聴者にどれだけ多くの動画が届くか、どのような視聴者層に表示されるかは、アルゴリズムが決めると言っても過言ではありません。

ここからは、現在のアルゴリズムの傾向を大きく2つに分けて詳しく解説します。

はじめに、『フォロワー数よりコンテンツを重視する』という点です。 ここで重要なのは、有益で上質なコンテンツを制作することが求められるということです。単にフォロワー数が多いだけでは、今のSNSでは十分にリーチできない傾向にあります。

視聴者が価値を感じるコンテンツ、つまり、彼らにとって役立つ情報や魅力的なストーリー、エンターテインメント性がある動画が求められています。フォロワー数の多さに頼るのではなく、コンテンツの価値自体がSNSアルゴリズムにおいて重要視される時代に移行してきていると言えるでしょう。

どのプラットフォームのアルゴリズムでも共通しているのは、「コンテンツファースト」という考え方です。これは、エンゲージメントが高く、高評価を得たコンテンツが、アルゴリズムによっておすすめに表示されやすくなる傾向にあるということです。

では、どうすればおすすめに表示されるのか?

それは、シンプルに「質の高いコンテンツを投稿すること」ではないでしょうか。

良いコンテンツが多くの人に届けば、自然と評価され、さらに多くの人にリーチできる仕組みになりつつあります。この結果、コンテンツの中身がますます重要視されるようになり、SNSのトレンドとしても「質」が大きなポイントになってきているのです。

ショート動画は、短時間で視聴者の関心を引きつけ、拡散力の高いコンテンツを提供できる非常に効果的なツールです。TikTokやInstagram、YouTubeショート、Xといった各SNSには、それぞれ独自の特徴や強みがあり、目的に応じた活用方法を理解することで、より効果的なマーケティングやコミュニケーションが可能になります。

本記事で解説したSNSの特性や、アルゴリズムの傾向を踏まえたショート動画施策を打ち出すことで、ビジネスやブランドの成長に大きく貢献することができるでしょう。

当社のソリューション紹介資料のほか、

施策改善のヒントなど役立つ資料を多数ご用意しております。

【流行のインフルエンサーマーケティングを業界最安級で実現】 初めてでも安心!テレビ朝日グループだから実現するキャスティングと企画力で効果的なプロモーション! 多数の実績・ノウハウを持つテレビ朝日メディアプレックスの インフルエンサーマーケティングサービスガイドです。

ショート動画サービスガイド・施策事例集・会社概要がセットでダウンロードいただけます。 「ショート動画には興味があるけれど、他の施策も検討したい...」そんな人におすすめです! テレビ朝日メディアプレックスが提供する、他のデジタルマーケティング施策も ご覧いただける3点セットとなっています。

1億回再生を達成したテレビ朝日メディアプレックスの縦型ショート動画サービスガイドです。 なぜ今ショート動画が注目されているのか、よくある課題や解決策を事例とともにご紹介します。 これからショート動画を活用したい方にとって、実践的な内容が1つにまとまった資料となっています。